地域の魅力を最大限引き出し、デザインすると同時に、様々な問題に取り組み解決することを目的としています。よーそろスタッフ個々人の活動記録や、地域の情報を投稿しているブログです。

御手洗町町用覚

ゆみです。今年もよろしくお願いします。

今年から、御手洗地区に残る歴史資料の中で公開可能なものを少しずつ公開していこうと思います。手書きだったり、資料だったりするものをデジタルデータとして残し、御手洗地区で活動する自分たちの場所の歴史をよーそろメンバーで共有する目的と、皆の目に触れることで新たな発見につながることも期待してます。

資料のほとんどは古文や漢文ですが、今はデジタルデータにさえなっていれば生成AIで簡単に翻訳できたり要約できたりするので、原文の文字データのまま公開します。

第一回目は「御手洗町町用覚」という資料の原文です。これは文政六年(1823年)に書かれたものだそうで(原本は豊町に保管されている)当時の老人2人の口承に基づいた年代記です。各神社の謂れや祭り、町の共同体など生活の細かい部分まで記載があり、当時の生活の様子を生き生きと伝えてくれます。

★以下本文(読み取れない漢字部分を■で表記しています)本文末尾に現代語訳バージョンのPDFファイルを添付しています。AIによる現代語訳なのでご了承の上参考程度にご利用ください。

文政6年 豊町役場所蔵

(管公本川之井水にて御手を洗セ玉ひたるによりて御手洗の文字を地名に呼ふともいえり、又神功皇后御手を洗セ玉ひしともいえると此説当レリ聞エル也)

一住吉神社はいにしへより万舟寺の境内に鎮座ましまして、船持の人々あつまりて例年六月廿八日九日祭日にして賑ふ也

一鎌埜荒神社はいにしへより今の所にあり来て、畑持の人々造酒銭集め祭る也

一神明祭る事は宝暦の頃東組よりはしまりて其后又西組にも巻よしとなり、東西二ヶ所の余旧式を聞ぬなり

一正月九日初祭ととなへて宇津神の社内にて大長御手洗の若き人十人づつ二十人立会百手の弓射る事古格なり、射初る式は始て社司矢ニすしを持出的に向ひ放て、其ハヤを大長の弓太郎にゆつり、ヲトヤを御手洗の大関に譲の式なり、大長の席は北谷弓太郎の名ある役をつとめ南谷より大関を動ける式なり、されハ大長にては弓太郎を其日の主役といひつたへ御手洗にての席は大関を主とする也、北谷岡の家より其年の百手を勤る人あれは、除鬮になくしていにしへより其人弓太郎を勤メける大長の式なり、文化はしめの頃ーとせ岡の家に人なくして其弓太郎の鬮を南谷へ乞て、南谷の人弓太郎をつとめたることを北谷の人々つよくいひけれは、また南谷の人々も同し一村にありて同し氏子に生れなから、南谷にかきり弓太郎の役のつとめられぬ訳ある事をきかんなとつよく争ひて、神事にかきらすあくまても心よからす、其罪を憎む事一村の腹痛にして十とせに過ぬ、其訳かけかまひなき御手洗なからもかたてく沙汰して、かの社司より御手洗大関へ年久しく譲受来りしヲトヤを大長南谷の大関つとめる人に送りて、文化十三子の初祭より此事南北とも和順とハなりぬ

ウィンタージャンプ2023 足長フォトコンテスト開催決定!

お久しぶりです。YUMIです。

4年ぶりの開催です!「ウィンタージャンプ2023!」

12/10のTV放送【広島テレビ】三四郎のDearボス 第238回 12月10日(日)夕方4時55分放送!に、足長看板が写り、三四郎さんもジャンプされました。

これを記念して開催することになりました。

皆様、バシバシジャンプして、バシバシ投稿しちゃってください!応募お待ちしています! 応募方法の詳細は下記を参照してくださいね~

【【応募方法詳細】】

★御手洗地区ではおなじみの「足長小学生」看板の前でジャンプ写真を撮ってくださいませ。(看板は大東寺より奥、満舟寺の下にあります。)

★ 投稿写真は未発表のもののみ有効とします。

★その写真をすぐさまSNS(Instagram、X(Twitter))にハッシュタグを付けて投稿するだけの簡単エントリー!

ハッシュタグは「#御手洗地区」「#足長小学生」の二つを付けてね。

投稿をスタッフが検索して探し出せない事があります。投稿は必ず「公開」設定で行い、ハッシュタグを二つ付けて下さいね~。

★応募期間は2月29日まで。(応募期間中に投稿されたもののみ有効)

【【優秀作品】】

★足長賞3点を選ばせていただきます。選ばれた方にはなんと!足長小学生缶バッチ(足長スポーツオリジナルグッヅ)をプレゼント。

★さらに優秀賞の方には柑橘10キロをプレセント

なお、当選の連絡はDMにて行います。

★浴衣で町並みフォトコンテストin御手洗★

今年の夏は浴衣で御手洗地区にお出かけしませんか?

お出かけついでに写真撮ってSNSに投稿!でフォトコンテスト応募完了。

島の柑橘を使ったおいしいよーそろ堂商品が当たるかも?

フォトコンテストについて

フォトコンテストについて

★募集期間:7月1日(土曜日)〜9月3日(日曜日)ま

★応募方法:ハッシュタグ「#御手洗地区」と「#よーそろ2023」 を付けて公開設定でTwitterか

★応募締切:9月3日

★当選のご連絡:当選者にはよーそろの井上よりDM

★プレゼント商品

・優秀賞→よーそろ堂の商品詰め合わせ(よーそろ堂)

*コンテストに応募頂いた写真は、よーそろの各種SNS

*ハッシュタグのない場合は応募とみなせませんので、必ず2つのハッシュタグをつけて投稿してください。

期間中、浴衣でご来店の方にドリンク値引きサービス

・「船宿カフェ若長」「潮待ち館」に浴衣で来店された方ドリン

・「GUESTHOUSE醫のかき氷Bar」に浴衣で来店された方かき氷50円引き

浴衣着付け

期間中の7月・8月の日曜日の浴衣の着付けサービスを有料にて実施します。

・時間:12:00~16:00(最終受付15:30)

・当日でも受け付けできますが予約を優先させていただきます。

・浴衣や下駄はお持ち込みください。

・料金:¥1000

お問合せはメールにて:yukata@yosoro.com

【御手洗歴史探訪】江戸時代の代埋め立て地?御手洗地区の小路を探せ!ブラヨーソロ編

大崎下島御手洗地区の歴史を探る

古地図を頼りに御手洗を散策しました。

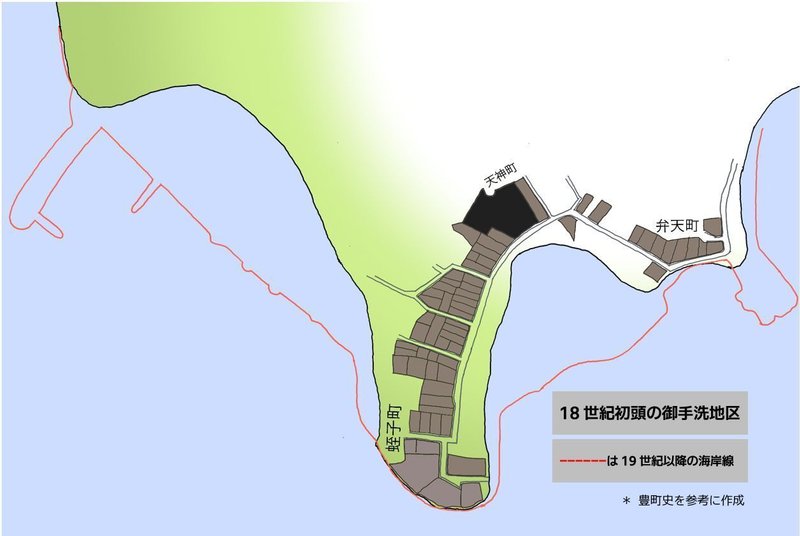

持ち歩いた古地図はこちら。

1759年に御手洗地区で大火事があり、その時に焼失した家屋を記録した地図「宝暦9年御手洗焼失の図」*1 です。

大火事の件は別で考察するとして、こちらの地図には当時の御手洗地区の区割りや町名、小路の名称などが記載されていました。

そこで、この小路が今でも存在するのか探検してみよう!ということで

「ブラヨーソロ」と称してw Youtubeチャンネル撮影兼ねて出かけました。

まず先に押さえておかなければいけないのは、御手洗地区は1666年以降人が徐々に移り住み、人口増加に伴い海岸を埋め立てて広げていった町であるというところです。

先に添付した「宝暦9年御手洗焼失の図」の御手洗地区と今の御手洗地区の地図はどう見ても異なります。

1700年代中頃までの地図はこちら↓

なんと、よーそろ系列店の船宿カフェ若長がある住吉地区は影も形もございません。完全海の中ですw

この地図で見るところの弁天町から突き出た岬の蛭子町まで通りが1本ありその脇に民家が立ち並ぶという簡素なものです。

それが数十年の間に以下の図のようになります。

常盤町や住吉地区ができたのもこの時期のようです。

そんな訳で、今回の18世紀中旬の地図では若長付近は出てきません。

では、改めて、小路巡りに行ってみましょう。

全編は動画を見て頂くことにして、抜粋して紹介します。

最初は弁天町から天満神社へ続く本通りから海へ続く「横屋小路」

天満神社の横にあったと思われる梅屋小路

途中の四ツ辻(交差点)

御手洗地区に行ったことがある人も、これから行ってみようと思う人も少し歴史を知ったうえでお出かけするとより楽しると思います。

ぜひよーそろの御手洗チャンネルの歴史編解説動画を見てお出かけしてみください

本編動画はこちら

2023年のはじまり

GWよーそろ系列店の営業予定

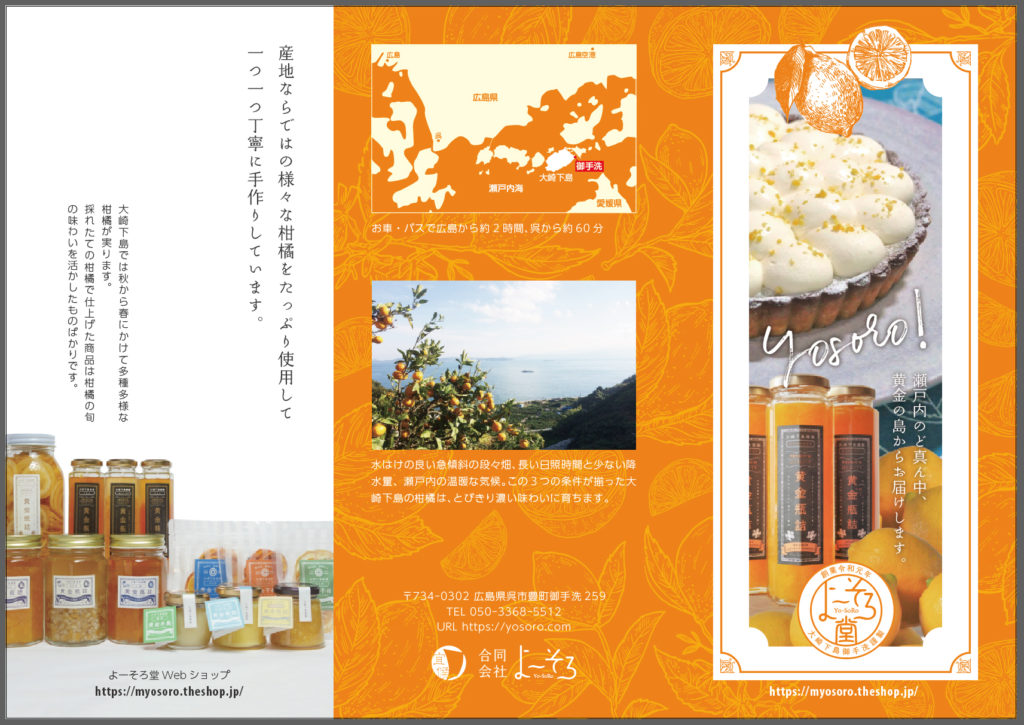

よーそろ堂ショップカードできました

皆様こんにちは、こんばんは。由美で~す。

黄金瓶詰シリーズ他を販売中のWebショップ【よーそろ堂】はもうご覧いただきましたでしょうか?

黄金瓶詰シリーズはWebショップ他、もちろん御手洗地区のよーそろ系列の各店舗でご購入いただけます♪♪

で、その黄金瓶詰シリーズやレモンタルトのご紹介パンフレットできました~!

クラウドファンディング終了 御礼

センスは知識と訓練

皆さんこんにちは。よーそろ代表の井上明です。

今日は「センスは知識と訓練」というテーマで書いていきたいと思います。

建材メーカー営業マンの仕事

私は御手洗に来る前、約7年間建材メーカーの営業マンとして働いていました。建材と言っても色々あります。構造を支える木材であったり、内装材である床材、天井材、壁紙、外装材である漆喰、サイディング、屋根材等。

以前勤めていた私の会社は主にサイディングという外壁材を製造するメーカーでした。

サイディングの中でも窯業系外壁材と呼ばれ、セメントと木質系材料を混ぜ、レンガ調、塗り壁調、石積み調などにプレスし一枚の板に成形します。その板に塗装をかけ仕上げたもので、当時は新築住宅の約7割に使われていました。工期をより短くコストを抑える乾式工法で、多種多様な個性ある雰囲気をつくることができます。

私の営業先は基本問屋、販売店なのですが、商品指定が入ると否が応でも注文が上がってくるため、家を建てる施主と直接話をして家づくりを進めていく工務店や設計事務所にも当然営業に行っていました。

どのようなコンセプトでどのようなデザインにするかは施主と工務店や設計事務所が話合いを重ね、建てる家の図面を起こします。そのイメージの選択肢としても外壁材は施主のイメージを形に落とし込むためにわかりやすいツールであり、価格帯と実際の壁のサンプルがそのイメージ作りの場にあれば商品の指定として図面にも掲載される確率は上がることになります。

ただ、田舎の小さな工務店、大工さんなどは図面は起こすものの、特にどのようなイメージの商品を選ぶか決めておらず、どこかのメーカーのカタログを持っていき、予算はこれくらいだからこの価格帯から選んでくださいと施主任せにしているケースがほとんどでした。

この商品に決める”理由”が必要

カタログ、サンプルと共になぜこの商品を薦めるのか理由があると決まりやすいです。イメージをわかりやすく伝えるため当時外観パースを作成することもありましたが、そこにも”この商品に決める理由”があると喜ばれます。当然決めることは外壁材だけではなく、早く決めてもらえれば決めてもらうほど仕事は早く進むからです。(決断時間もコスト)

図面はすでに出来上がっています。洋風なのか、和風なのか、モダンなのか、洋風の中でも南欧風や北欧風などある程度立面図を見ればわかるため、提案の幅を絞ることは出来ます。一番難しいのはあまり特徴がない家の形。それと和洋折衷でコンセプトが何でもありの家。。これはちょっと残念な家になりますが、田舎ではとても多いんです。

田舎の工務店や大工さんはあまりそこまで提案しないこともあるので、いつも建てるいつものパターンの家の形というのも多いケースです。どのようなイメージの家を建てたいか、そこでどのような暮らし方をしたいのか、より施主とコミュニケーションを図り喜んでもらうために、より相手が納得するような具体的な言葉とイメージを伝える必要がありました。

言葉とイメージを行き来する

そのような仕事柄、色とイメージに関してとても興味があり、色について独学で本を読みあさり、色彩検定も取りました。

そんなとき、カラー&イメージエキスパート養成講座受講生募集のチラシをたまたま見つけ、1年間8回講義で25万円でしたがエイヤーですぐに受講を決めました。当時は宮崎市に住んでおり、家からもとても近くの場所で開催されるそのお店はパーソナルカラー講座やメイク講座などほとんどが女性客であろうお店で、私がいつも働く男臭い仕事の現場とは180度違ういい香りの雰囲気にやられたからかもしれません(笑)

少人数でしたが受講生は私以外皆女性。その講座の先生は東京在住の男性でした。

そこでは言葉(イメージ)と色には強い相関関係があり、このイメージはこの配色、この配色はこのイメージといったような多くの人が想像するものと自分のイメージの違いを知り、表現を磨く訓練をしました。

モダンといえばこの配色、ラグジュアリーといえばこの配色。それだけではなく、この芸能人のイメージはカジュアル系だとか、ナチュラル系だとか色形だけではなく雰囲気も言葉に落とし込む訓練をしました。

あまり喜怒哀楽を表に出さない男の先生だったのですが、「井上さん、それはちょっと違うんじゃないかな」としょっちゅうダメ出しを頂きました。

1年間といえど、8回講座。すぐに色とイメージを言葉に落とし込めるようになるには時間が短く。ただ、そこでわかったことは…。

センスは鍛えられるということ

センスは生まれつきものではなく、どのようなものが一般的に○○であるとされ、どう表現するとどう伝わるか。これは知識であり、知識を増やすことでセンスが磨かれるということ。

くまもんを生み出したアートディレクター水野学さんの本にもあります。

「センスは知識からはじまる」。まさにこの講座で学びました。

この講座から、仕事で「なぜこのデザインの商品を提案するのか」を伝える訓練(アウトプット)を繰り返しました。

それと同時に立ち寄るお店や施設のデザインなど、どこが美しくて、どこがダサくて違和感を感じるのか分析する(インプットの)質も少しばかり上がったように思います。

御手洗のお店づくりにおいてどこかでそれを学ばれたのですか?と聞かれることもありますが、この講座で会得したわけではなく、それをきっかけに日々感性を磨いていったというのは店づくりに活かされているかもしれません。もちろん今も磨こうと常にアンテナを張り、やってみてはやり直す日々です。

まちのデザイン

私のことは棚に上げて申しますが、日本の公共施設や町のデザインなど残念に感じるところが多々あります。予算の関係上、工期の関係上、元からこうだったから等様々な理由があることも確かですが、はっきり言うと「ダサいは罪」。もう少し深堀するならば、何も考えず配置してしまうこと、周りを意識もせずデザインしてしまうこと、それが結果罪になります。

町の景観もそうです。似通っているからこれでいこうなどと安易に決めてしまおうものなら、その周りすらも安っぽくなってしまいます。そのような町に感度の高い、ビジネスセンスを持った若者が帰ってくるでしょうか?ここに居たいと思える人が増えるでしょうか?

呉の市内に響かず、御手洗のまちにグッと来たのはそのような町全全体の”まとまり感”があったから。(残念な部分もあることはありますが)

たった一つの選定と配置が全てを台無しにすることもあれば、全てを活かすこともあります。それは料理でも商品づくり、店づくりでも同じだと思います。

今までの歴史、そして今ある現状がどのようなもので、どういったものを受け取ってもらいたいがために表現するのか、なるべく細かく分析し取捨選択し、決定していくことが重要です。

十把一絡げにしない細かなセンスと選択、判断が必要

今日から御手洗の文化施設も全て3月いっぱいまで休館になりました。

皆がやるから?ここだけ特別にすると理由を応えるのに面倒だから?

うちの宿泊は今回の新型ウイルスで大きな打撃を受けていますが、CM効果により日中の観光客は増えています。なのに。。

御手洗の文化施設はそんなにごった返すこともなく、窓が開きっぱなしで風通しも良く感染の恐れも低い場所も沢山あります。それに加えてまだまだできる予防策もあります。

それを十把一絡げにして、様々なケースを想定もせず「ハイ閉館」「ハイ止め」では完全に思考停止状態です。

今日佐賀県武雄市は市内小中学校の授業再開に関する緊急記者会見を行い3月16日から小中学校の授業再開を発表しました。もちろん移りゆく様々な状況を加味しながらですが、主体的な決断と発表をしています。

今テレビなどのマスメディアが一様に不安を煽り、その揺り戻しが起きつつある中で、広島県内に感染者で出たと言えど、細かな考察と対処法を考えず、まだそれに追従している決定と行動であることが残念でなりません。

センスとバランス感覚がとても大事です。ものごとを十把一絡げぜず必要なことと必要でないことを見極め判断する主体性が必要です。一方的な情報を鵜呑みにする思考停止人間を増やさないために何を伝えていくのか、まちづくりでも、お店づくりでもすべての表現においてとても大切なことだと私は思います。

遠回りしてしまいましたが、センス(感性)は知識と訓練によって磨くことができます。というよりも磨かなくてはいけないと思っています。情報を一元的にとらえず、様々なものの見方、判断ができるようになるために。

だから、私は「商い塾」をはじめました。皆さんにそのことを伝えつつ、私もまだまだセンスを磨くためにアウトプットとインプットを繰り返し経験を積み重ねなくてはいけません。

3月22日は「よーそろ商い塾part3」”デザイン思考”。

私がいつも意識していること、仕事づくりで意識しているポイントをお話したいと思います。

皆さんのご参加お待ちしています。

2か月半でつくったゲストハウス奮闘記

皆さんこんにちは。よーそろの井上明です。

宿泊予約入らず、キャンセル相次ぎ、事業の核としていた宿事業も壊滅的な状況ですが、今はがまんがまん。再整備、仕込みなどできることをブレずにやるしかないと動く毎日です。

この機会に今までやってきた事業を振り返り次につなげていきたいと思っています。

さて、今日は築100年を超える洋館であり、元病院だった空き家を片付けから2か月半でオープンしたGUESTHOUSE醫について書いていこうと思います。

外国人も泊まれる宿をつくる!

なぜ宿事業をしようと思ったのか、以前の記事でも書きました。

https://yosoro.com/blog/wp/wp-admin/post.php?post=289&action=edit

3つの宿事業のうち、1つ目に外国人観光客を想定した低価格宿をつくろうと計画していました。

御手洗の洋館の中でもシンボル的な建物であった旧越智醫院のオーナーの先生がこれからの活用を模索しているという情報をキャッチし、ここならば外国人も日本人もきっと喜ぶと思い、オーナーの先生にお話しに行きました。

この建物は、2006年に公開された原田昌樹監督の映画「旅の贈り物0:00発」の舞台にもなっており、この場所で歌手の徳永英明さんが越智太一先生役で出演されています。

また、アニメ映画「ももへの手紙」や最近ではサントリー「オランジーナ」のCMでバイきんぐの小峠さんが駐在員役の交番にもなった建物です。

オーナーの越智先生はとても気さくな先生で、快く診察後の時間を空けてくださいました。

私がなぜ宿をしようと思うのか、この建物をどのようにリノベーションしどんな価値を伝えようとしているのかお話をしました。

越智先生は私たちの今までの活動を見ていてくださり「地域のためになり活用されるなら」と建物を貸して頂けることになりました。

片づけスタートから2か月半でオープンへ

御手洗の隣の集落大長に今は越智医院さんはありますが、10年ちょっと前までは決まった曜日で出張診察もされていたそうですが、荷物はそのままありました。

片づけをスタートしたのは1月16日。呉市の島の賑わい助成事業があり、取れるか取れないかは別として、取れた場合は3月末までのオープンが条件でした。やるしかない!2か月半で改装し、営業許可を取り、オープンする。

オープン日を3月28日に決めました。(この日は私にとって何かをはじめるのにとても良い日だったので)

まずは片づけから。いらないものといるものに分け、どんどん運び出しました。このゲストハウス醫は御手洗空き家改修5号店で、それまでの古い道具や古材をストックしておく大きな倉庫も借りていたので、とりあえずそちらへ急いでものを運んでいきました。でっかい2階にあった昔のピアノも地元豊運送さんにお願いし、窓を外しリフトで下す力技で何とか運び出しました。

構造もしっかりしている建物だったので、内装を整える作業で済みました。風呂も小さいながらタイルは一枚もはがれていなかったので、ドアは換え、脱衣所をつくるくらいにしてそのままを利用することにしました。

主な作業は、はがれている壁を削り、塗り直す作業。壁・床・天井をはがして磨く作業、またそれらを整える作業が中心です。

というのも築100年超えの過程でリフォームも何度か行われており、壁には現代的なプリントべニア、天井材、床はクッションフロアが貼られていました。なるべく建築当初使われていた風情を出したかったので、限られた時間で、どうなるかわからない、何が出てくるかわからない中で、ひたすらにはがす作業をしていきました。

インターンシップでちょうど2週間近く住み込みで手伝ってくれた筑波大学のゆなちゃんや千葉のおもてなしラボの鳥海さんにもお世話になりました(無理やり(笑))。広島大学生たちも壁剥がしに来てくれました。

その他沢山の仲間達のヘルプにより改装は進んでいきました。おかげさまです。

想定外は当たり前

下駄箱を取っ払うとその奥に昔の下駄箱が出てきたり、新しい上がり框を取っ払うと、昔の上がり框が出来てきたり、そんなことではビックリしません。面白いのが出てきた!というものもあれば、薄い壁をはがすとその先は青空だったり、床をはがすと大きな穴が開いていたり…。その度に「どうやろう」「どう乗り越えよう」と考える毎日でした。おかげでごまかし方も上手になりました(笑)

想定外と言えば、玄関ドア。昭和の重たいアルミ引き戸は換えたいと思っていました。新調するのには10万円以上はかかるし、新しいといい雰囲気がでないと悩んでいました。

そんな時奇跡が起こりました。

御手洗にはいつもうちのリノベーションでお願いしているプロの若い大工さんがいらっしゃいます。私たちのDIYも難しいところはプロに任せます。

その大工さんは私の趣向をよく知っているのですが、改装していてある日「井上さんが好きそうなのが出てきた!」と連絡をくれました。

それは御手洗で使っていた昔の木の引き戸でした。処分してほしいというものだったのですがとても凝った建具で、なぜか高さもぴったり同じサイズ、まさに奇跡でした。

建具をつくるとなるとその大工さんにお願いするので、仕事を取ってしまう形になるのですが、そんなことは置いておいて力を貸してくれる素晴らしい大工さんなんです。

それが扉がこれ。

ほんとありがたい限りです。

その後夜な夜な壁の下地を整え、漆喰を塗り、床を塗り、ベッドをDIYし、私たちも初めてのDIY作業も多くこなしていきました。

想定外と言えばもう一つ。

御手洗でつくろうとしていたゲストハウスは、呉市で実は第一号のゲストハウスでした。しばらくそういったものは出来てなかったらしく、融資を受けるために低金利で借りれる条件として生活衛生同業組合への加入というものがありました。問い合わせてみると「当分新規は受けていない。これから事業をはじめるのであれば、はじめてからでないと加入はできない」と言われました。金融機関の担当者はそんなはずはないということでしたが、加入するのにもそれなりの費用がかかること、また順繰り事務局を務めなければいけないという煩わしさも垣間見えたので別の線で考えるように諦めました。

そんな折、調べると広島県に経営革新計画(何年間の事業計画書)を提出し認められれば割かし低い金利での融資が受けれることを見つけました。やるしかないので計画書を超特急でつくり、提出し無事に計画も認められ、融資も受けることができました。結果的に費用も抑えることができとてもラッキーな想定外でした。

また旅館業の簡易宿所の営業許可を取るのですが、保健所と消防の許可が必要になります。

風営法の説明を警察署で受けることが必須になっており、警察署で説明を受けた担当者のサインが入った書類を保健所に提出しなければいけない決まりがありました。

管轄の警察署に行くと「風営法の説明をどこからどこまで説明をすればいいんだ」「なんでサインをしなくてはいけないのか」と言われ、サインもらえないんですけどと保健所に掛け合い、どうしたらいいのかと担当者とも悩みました。ゲストハウス1号店なので皆さん初めてのことが多くて。

結局、警察署にもう一度お願いしに行きました。他の管轄に電話で聞いてくれて「あ、サインしていいのね!」とやり取りをしているのを聞きながら苦笑(笑) 仕方ない仕方ない。

築100年で実は3階建ての特殊な建築物だったので、消防の方も困らせました。3月28日までに許可を下すことは相当厳しいといわれながらも、私たちの挑戦の思いのたけを叫び、さらにはテレビ局が入り「3月28日にオープンします」とテレビで流れたことも相まって、色々知恵を貸してくださり何とか28日に許可を出してもらうに至りました。年度末の人事異動でバタバタされている最中、相当無理を言いました。すみませんでした。

3月28日は私にとってとてもいい日だったようなので、ゲストハウス醫のオープンと実はもう一つ、次なる宿事業物件であった新豊の売買契約日&登記の日もこの日に設定しており、自分で売買契約も不動産登記申請も全部やっていたので広島市内まで行って契約書を交わし、法務局へも走る走る。

消防の許可書をその日の16時50分に受け取り、保健所に17時に滑り込み許可書をもらい、閉店時間17時15分に法務局で登記完了するという秒刻みのスケジュールでして…17時20分以降しばらく抜け殻になりました(笑)

実はまだまだ想定外とトラブルはあったのですが、私の胸にそっとしまいまして…とにかく3月28日にゲストハウス醫は無事オープンするに至ったのでした。

沢山の協力者、支援者のおかげでオープンを迎える

それから営業しながらも改修の日々は続くことになるのですが。

色々な方々の多大なる協力のおかげでスタートを切ることができました。

診察所部分をBARにするためクラウドファンディングも行いました。多くの方にご支援いただき、おかげさまでこちらも整備することができました。

本当に沢山の方々のお力なくしてはスタートできなかった事業です。

ご支援、ご協力を頂いた皆さんと、泊まって頂き御手洗での思い出を刻む皆さんの足跡がこの場所に新しい物語をつくっています。

こちらもまだまだ改善点ありますがこの建物と一緒に成長していけたらと思っています。

それらの物語を味わいに、皆さんもぜひ泊りにおいでください。